Jeder, der sich schon einmal auf eine praktische Prüfung im Bereich Elektronik vorbereitet hat oder einfach nur seine Projekte realisieren möchte, kennt das Dilemma: Wo finde ich den richtigen Platz zum Tüfteln?

Im eigenen Zuhause fehlt oft der Raum, das spezielle Werkzeug oder einfach die passende Umgebung. Manchmal fühlt es sich an, als würde man im Dunkeln tappen, auf der Suche nach dem idealen Ort, um Bauteile zu löten, Schaltungen zu testen und Fehler zu beheben.

Doch die gute Nachricht ist: Es gibt fantastische Möglichkeiten, die vielen noch unbekannt sind. Ich erinnere mich noch genau an meine eigene Zeit, als ich verzweifelt nach einer gut ausgestatteten Werkstatt suchte, um meine praktischen Fähigkeiten zu vertiefen.

Der bloße Blick in Lehrbücher reicht eben nicht aus; man muss es selbst in den Händen halten, den Geruch von heißem Lötzinn atmen und das Kribbeln spüren, wenn eine Schaltung zum ersten Mal funktioniert.

Das Aufkommen von Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT) und Smart-Home-Lösungen hat die Nachfrage nach solchen praxisnahen Fertigkeiten noch verstärkt.

Wir leben in einer Welt, in der immer mehr Geräte miteinander vernetzt sind und wo das Verständnis für deren Innenleben Gold wert ist. Doch wo können angehende Techniker oder Hobby-Elektroniker in Deutschland wirklich hands-on Erfahrungen sammeln, ohne ein Vermögen in teure Geräte zu investieren oder sich isoliert zu fühlen?

Glücklicherweise sprießen immer mehr innovative Konzepte aus dem Boden, die genau diese Lücke füllen. Von öffentlich zugänglichen FabLabs über spezialisierte Makerspaces bis hin zu Volkshochschulkursen mit praktischem Fokus – die Landschaft der Lern- und Übungsorte ist vielfältiger und zugänglicher geworden, als man vielleicht denkt.

Diese Orte bieten nicht nur Werkzeuge und Infrastruktur, sondern auch eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die Wissen teilen und sich gegenseitig inspirieren.

Das ist Gold wert, besonders wenn man mal vor einem Problem steht, das einen zur Verzweiflung treibt. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese kollaborativen Räume die digitale Transformation vorantreiben und Menschen befähigen, von der Idee zur Realität zu gelangen.

Lassen Sie uns das gemeinsam genauer erkunden!

FabLabs und Makerspaces: Die kreativen Hotspots für Hardware-Enthusiasten

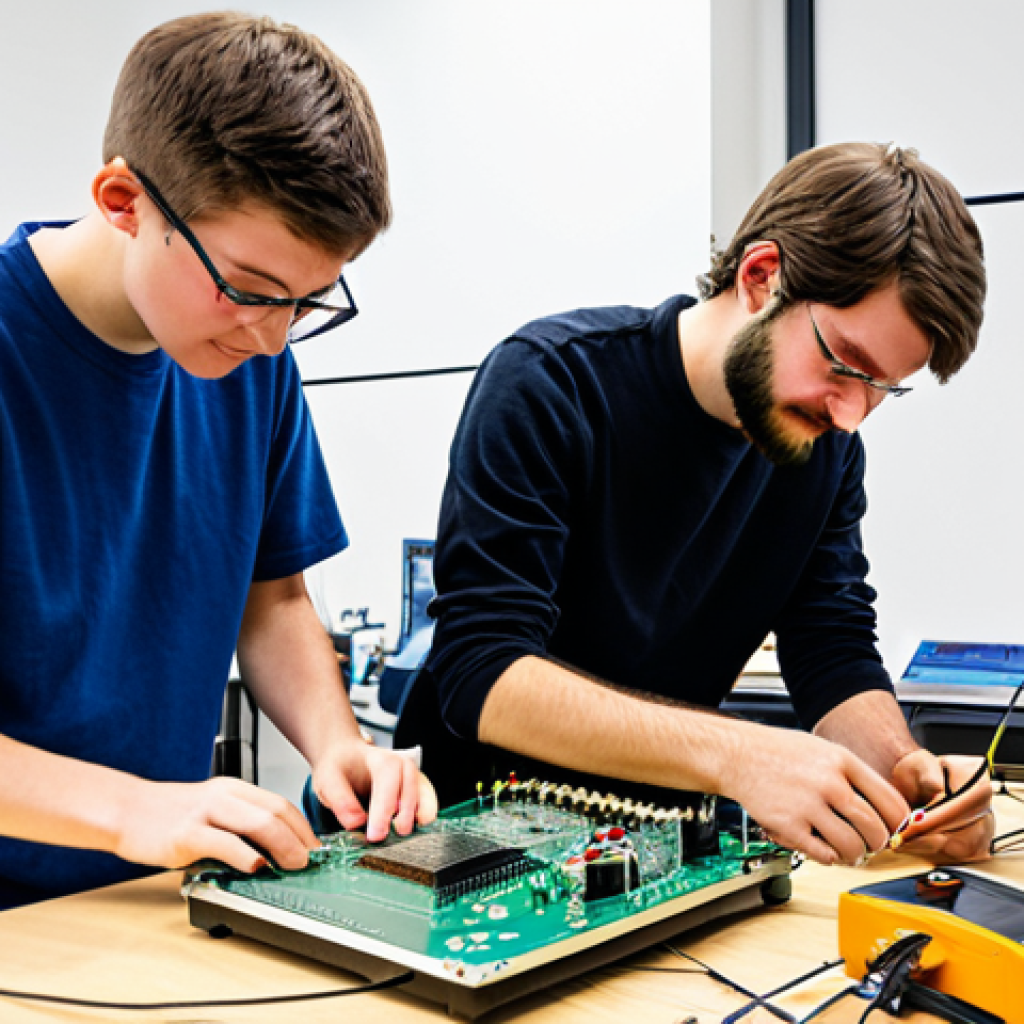

Einer der aufregendsten Entwicklungen in der Welt des praktischen Lernens sind zweifellos die FabLabs und Makerspaces. Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Besuch in einem solchen Raum hier in Berlin.

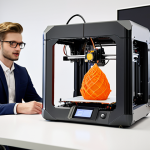

Ich war überwältigt von der Vielfalt an Maschinen und Werkzeugen: 3D-Drucker, Lasercutter, CNC-Fräsen und natürlich eine ganze Reihe an professionellen Lötstationen und Messgeräten.

Es war, als würde man eine Schatzkammer für jeden betreten, der seine digitalen Ideen in physische Realität umsetzen möchte. Der Charme dieser Orte liegt nicht nur in der beeindruckenden Ausstattung, sondern vor allem in der einzigartigen Atmosphäre.

Man trifft hier auf Studierende, Ingenieure, Künstler und absolute Laien, die alle mit Feuereifer an ihren Projekten arbeiten. Der Austausch ist ungezwungen, und das Gefühl, Teil einer solch kollaborativen Gemeinschaft zu sein, ist unglaublich motivierend.

Wenn ich mal bei einem kniffligen Problem feststeckte – sei es eine störrische Lötstelle oder ein rätselhaftes Bauteil –, fand ich fast immer jemanden, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand.

Es ist diese Kombination aus zugänglicher Technologie und menschlicher Expertise, die FabLabs so wertvoll macht, gerade wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet oder einfach nur Neues lernen möchte.

Man lernt nicht nur die Technik, sondern auch die Problemlösung im Team und die Bedeutung von Open Source.

1. Die Vielfalt an Werkzeugen und Maschinen nutzen

Das Herzstück eines jeden FabLabs oder Makerspaces ist die Geräteausstattung. Viele Einrichtungen bieten hochmoderne Geräte an, die für den privaten Gebrauch unerschwinglich wären.

Denken Sie nur an ein professionelles Oszilloskop, einen hochpräzisen Signalgenerator oder eine Bestückungsmaschine für SMD-Bauteile. Für meine eigenen IoT-Projekte war es ein absoluter Segen, Zugriff auf solche Instrumente zu haben.

Es erlaubt einem, Experimente durchzuführen, die man zu Hause niemals wagen würde, und Fehler zu identifizieren, die mit einfacheren Mitteln unentdeckt blieben.

Die Möglichkeit, Bauteile mit einem 3D-Drucker exakt anfertigen zu lassen oder mit einem Lasercutter präzise Gehäuse zu schneiden, eröffnet völlig neue Dimensionen für die Gestaltung von elektronischen Prototypen.

Ich habe dort gelernt, wie man Schaltpläne sauber in PCBs (Printed Circuit Boards) umwandelt und diese dann auch fertigt – ein Wissen, das für jede praktische Prüfung im Bereich Elektronik unverzichtbar ist.

Die schiere Bandbreite an Möglichkeiten kann anfangs überwältigend sein, aber die Betreuer in den Labs sind meistens sehr hilfsbereit und bieten oft Einführungskurse an, um den Umgang mit den Geräten zu erlernen.

2. Eine inspirierende Gemeinschaft finden

Neben der Hardware ist die Community das größte Kapital dieser Orte. Ich habe so viele faszinierende Menschen kennengelernt, die ihre Leidenschaft für Elektronik teilen.

Diese Räume sind Brutkästen für Ideen. Bei einem meiner ersten Projekte hatte ich Schwierigkeiten, eine stabile Stromversorgung für ein Mikrocontroller-Projekt zu entwickeln.

Ein älterer Herr, der gerade an einem Amateurfunkgerät arbeitete, sah meine Verzweiflung und gab mir wertvolle Tipps zu Spannungsreglern und Filterkondensatoren.

Er erzählte mir von seinen eigenen Erfahrungen, und plötzlich wurde aus einem trockenen Theorieproblem eine lebendige, verständliche Aufgabe. Solche Interaktionen sind unbezahlbar.

Man lernt nicht nur fachlich dazu, sondern auch, wie man komplexe Probleme gemeinsam angeht und sich gegenseitig unterstützt. Das Vertrauen, das in diesen Räumen entsteht, ist eine enorme Stütze.

Volkshochschulen und andere Bildungsstätten: Strukturierte Pfade zum Praxiswissen

Während FabLabs und Makerspaces oft einen eher freien und projektbasierten Ansatz verfolgen, bieten Volkshochschulen (VHS) und andere öffentliche Bildungseinrichtungen einen strukturierteren Zugang zum Elektronikwissen.

Ich habe selbst an einem Grundkurs zur Einführung in die Mikrocontroller-Programmierung an meiner lokalen VHS teilgenommen, und ich war positiv überrascht von der Qualität des Unterrichts und der praktischen Übungen.

Es mag vielleicht nicht die neueste High-End-Ausstattung geben wie in einem FabLab, aber die Grundlagen werden hier oft sehr fundiert und didaktisch aufbereitet vermittelt.

Gerade für absolute Neueinsteiger oder diejenigen, die eine systematische Einführung in ein Thema suchen, sind diese Kurse ideal. Man bekommt ein solides Fundament an Theorie und hat gleichzeitig die Möglichkeit, das Gelernte unter Anleitung direkt anzuwenden.

Das ist besonders wichtig, um von Anfang an saubere Arbeitsweisen zu entwickeln und häufige Fehler zu vermeiden.

1. Systematische Grundlagen und betreute Übungen

An Volkshochschulen werden oft Kurse angeboten, die von den absoluten Grundlagen der Elektrotechnik bis hin zu spezialisierten Themen wie der Programmierung von Arduinos oder Raspberry Pis reichen.

Der Vorteil ist hier die feste Kursstruktur und die Betreuung durch erfahrene Dozenten. Ich persönlich fand es sehr hilfreich, dass es klare Lernziele gab und jede praktische Übung direkt besprochen und korrigiert wurde.

Dadurch konnte ich Fehler schnell erkennen und verstehen, warum eine Schaltung nicht funktionierte oder ein Code nicht kompilierte. Das ist ein großer Unterschied zum autodidaktischen Lernen zu Hause, wo man oft stundenlang vor einem Problem sitzt und nicht weiterkommt.

Für die Vorbereitung auf eine praktische Prüfung bietet die VHS eine ausgezeichnete Gelegenheit, unter Prüfungsbedingungen zu üben und sich an den Umgang mit Messgeräten und Werkzeugen zu gewöhnen, ohne dass der Druck einer tatsächlichen Prüfung lastet.

2. Zugänglichkeit und kostengünstige Weiterbildung

Ein weiterer großer Pluspunkt der Volkshochschulen ist ihre Zugänglichkeit und die oft sehr moderaten Kursgebühren. Sie sind in fast jeder größeren Stadt in Deutschland zu finden und bieten eine breite Palette an Kursen für alle Altersgruppen und Vorkenntnisse an.

Im Vergleich zu privaten Bildungsträgern oder der Anschaffung teurer eigener Ausrüstung sind die Kosten für einen VHS-Kurs meist überschaubar. Ich habe dort nicht nur Elektronik-Grundlagen gelernt, sondern auch Kurse zu 3D-Druck und CAD-Software besucht, was meine Projektmöglichkeiten enorm erweitert hat.

Es ist eine fantastische Möglichkeit, sich kontinuierlich weiterzubilden und neue Fähigkeiten zu erlernen, ohne dabei das Budget zu sprengen. Die Investition in Wissen ist hier wirklich für jedermann möglich.

Offene Werkstätten und Repair Cafés: Nachhaltigkeit trifft auf Praxis

Abseits der etablierten Bildungswege und Tech-Hubs gibt es eine wachsende Bewegung von offenen Werkstätten und sogenannten Repair Cafés. Diese Orte sind oft ehrenamtlich organisiert und haben einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und das Reparieren statt Wegwerfen.

Auch wenn sie nicht primär als Ausbildungsstätten konzipiert sind, bieten sie doch eine unglaubliche praktische Lernumgebung, besonders für die Fehleranalyse und Reparatur von elektronischen Geräten.

Ich habe einmal mein altes Radio dorthin gebracht, das keinen Mucks mehr von sich gab, und war beeindruckt, wie geduldig mir die Freiwilligen erklärten, wie man einen Schaltplan liest, eine kalte Lötstelle identifiziert und ein defektes Bauteil austauscht.

Es war ein tiefgreifendes, anwendungsbezogenes Lernen, das über bloße Theorie hinausging.

1. Fehlerdiagnose und Reparaturtechniken im echten Leben

In Repair Cafés geht es darum, kaputten Geräten ein zweites Leben zu schenken. Das bedeutet, man wird direkt mit realen Problemen konfrontiert. Das Radio brummte?

Der Toaster heizte nicht mehr? Jedes Gerät ist eine neue Herausforderung und eine Gelegenheit, praktische Diagnosefähigkeiten zu entwickeln. Ich habe dort gelernt, systematisch vorzugehen, von der einfachen Sichtprüfung bis hin zur komplexen Messung mit dem Multimeter.

Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man ein Gerät selbst wieder zum Laufen bringt, als nur in einem Lehrbuch darüber zu lesen. Diese Art des Lernens schärft den Blick für Details und die Fähigkeit, über den Tellerrand hinaus zu denken, um unkonventionelle Lösungen zu finden.

Für jeden, der praktische Prüfungen in der Elektronik vor sich hat, ist die Erfahrung mit der Fehlersuche und Reparatur von unschätzbarem Wert.

2. Der Wert des Gebrauchten und die Freude am Selbermachen

Die Philosophie der Repair Cafés hat mich persönlich sehr angesprochen. Es geht nicht nur darum, etwas zu reparieren, sondern auch um eine Haltung gegenüber Konsum und Nachhaltigkeit.

Man lernt, den Wert von Dingen zu schätzen und sieht, wie viel Potenzial in scheinbar defekten Geräten steckt. Die Freude, wenn ein Gerät, das kurz vor dem Müll stand, wieder funktioniert, ist unbeschreiblich.

Es schafft ein Gefühl von Autonomie und Kompetenz. Außerdem ist es eine fantastische Möglichkeit, mit verschiedenen Arten von Elektronik in Berührung zu kommen – von alten Röhrenradios bis zu modernen Platinen – und so ein breites Spektrum an praktischem Wissen aufzubauen.

Universitäten und Hochschulen: Vertiefung und Forschung im akademischen Umfeld

Für diejenigen, die eine akademische Laufbahn in der Elektronik anstreben oder einfach nur ihr Wissen auf ein universitäres Niveau heben möchten, bieten Universitäten und Hochschulen unübertroffene Möglichkeiten.

Ich durfte während meines Studiums einige der besten Labore in Deutschland nutzen und kann bestätigen: Die Ausstattung ist oft Weltklasse. Hier geht es nicht nur um das Löten von ein paar Widerständen, sondern um tiefgreifende Forschung, komplexe Messreihen und die Entwicklung von Prototypen für die Industrie oder die Grundlagenforschung.

Auch wenn der Zugang für Nicht-Studierende meist eingeschränkt ist, gibt es oft Möglichkeiten, durch Gasthörerschaften, offene Seminare oder spezielle Praktika einen Einblick zu gewinnen und das eine oder andere Gerät zu nutzen.

Man trifft hier auf Professoren und Doktoranden, die an der Spitze der Technologieentwicklung stehen.

1. Zugang zu modernster Forschungsinfrastruktur

Die Labore an deutschen Universitäten sind oft mit hochspezialisierten Geräten ausgestattet, die man sonst nirgendwo findet. Denken Sie an Reinräume für die Halbleiterfertigung, Hochfrequenz-Messplätze oder spezielle Analysetools für Materialien und Bauteile.

Während meiner Zeit habe ich gelernt, mit Vektornetzwerkanalysatoren umzugehen, die für das Testen von Antennen oder Hochfrequenzschaltungen unerlässlich sind, oder habe an Rasterelektronenmikroskopen gearbeitet, um winzigste Strukturen auf Mikrochips zu analysieren.

Diese Erfahrungen gehen weit über das hinaus, was man in einem Hobby-Lab lernen könnte, und vermitteln ein tiefes Verständnis für die physikalischen Grundlagen und die Grenzen der Technologie.

2. Mentoring durch Experten und akademischer Austausch

Neben der Hardware ist die intellektuelle Umgebung an einer Universität unbezahlbar. Man hat die Möglichkeit, von führenden Experten auf ihrem Gebiet zu lernen und sich mit Kommilitonen auszutauschen, die die gleiche Leidenschaft teilen.

Ich erinnere mich an unzählige Stunden, die ich mit meinen Professoren und Betreuern über knifflige Schaltungsprobleme oder neue Forschungsideen diskutiert habe.

Diese Art von Mentoring ist Gold wert und hilft enorm, das eigene Denken zu schärfen und komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Für ambitionierte Elektroniker, die eine Karriere in der Forschung und Entwicklung anstreben, ist der akademische Pfad oft der beste Weg.

Die Rolle von Online-Ressourcen und Simulationstools: Flexibilität im digitalen Zeitalter

In unserer vernetzten Welt dürfen wir die Macht der Online-Ressourcen und Simulationswerkzeuge nicht unterschätzen. Auch wenn sie den physischen Kontakt mit der Hardware nicht vollständig ersetzen können, bieten sie doch eine unglaubliche Flexibilität und ergänzen die oben genannten physischen Orte perfekt.

Gerade wenn ich mal keine Zeit hatte, zum FabLab zu fahren, oder ein Konzept schnell ausprobieren wollte, waren Online-Simulatoren meine erste Anlaufstelle.

Die Lernkurve ist oft steil, aber die Möglichkeiten sind immens.

| Ressourcentyp | Vorteile für Elektronik-Praxis | Typische Anwendungsfälle | Kosten/Zugänglichkeit |

|---|---|---|---|

| FabLabs / Makerspaces | Zugang zu High-End-Equipment (3D-Drucker, Lasercutter, Lötstationen), Community-Support | Prototypenbau, Projektentwicklung, Löten komplexer Schaltungen, Fehlerdiagnose | Mitgliedsbeiträge, Kurse (oft erschwinglich) |

| Volkshochschulen (VHS) | Strukturierte Kurse, betreutes Lernen, grundlegende bis fortgeschrittene Themen | Grundlagen der Elektrotechnik, Mikrocontroller-Programmierung, Einführung in Messtechnik | Moderat, Kurse für jedermann zugänglich |

| Offene Werkstätten / Repair Cafés | Praxisnahe Fehleranalyse, Reparatur von Geräten, Nachhaltigkeitsaspekt, Community | Fehlerbehebung an Haushaltsgeräten, Kennenlernen alter Elektronik, Löten unter Anleitung | Meist kostenlos (Spendenbasis), ehrenamtlich organisiert |

| Universitäten / Hochschulen | Modernste Labore, Forschungsumgebung, Experten-Mentoring, theoretische Tiefe | Spezialisierte Messungen, Halbleitertechnik, Hochfrequenzentwicklung, akademische Forschung | Eingeschränkt für Nicht-Studierende, ggf. Gasthörergebühren |

| Online-Plattformen / Simulatoren | Flexible Lernzeit, Simulation von Schaltungen, riesige Datenbanken an Wissen, Tutorials | Schaltungssimulation, Programmierung (z.B. Arduino online), Bauteilsuche, Fehlersuche virtuell | Kostenlos bis kostenpflichtige Abonnements, global zugänglich |

1. Schaltungssimulation und Prototyping virtuell

Tools wie LTSpice, Proteus oder auch einfachere Online-Simulatoren ermöglichen es, Schaltungen zu entwerfen und ihr Verhalten zu testen, ohne auch nur ein einziges Bauteil zu löten.

Das ist genial, um Konzepte schnell zu validieren, Fehler in der Schaltungstopologie zu finden oder das Timing von Signalen zu überprüfen. Ich nutze diese Tools ständig, bevor ich teure Platinen bestelle oder Stunden mit dem Löten verbringe.

Es spart Zeit, Geld und Nerven. Für die praktische Prüfungsvorbereitung ist das ein unschlagbarer Vorteil, da man unendlich viele Szenarien durchspielen und das Verständnis für komplexe Zusammenhänge vertiefen kann, ohne physische Ressourcen zu verbrauchen.

Man kann beispielsweise die Auswirkungen verschiedener Widerstandswerte in einem Spannungsteiler visualisieren oder das Einschwingverhalten eines Filters untersuchen.

2. Lernressourcen und Online-Communities

Das Internet ist eine unerschöpfliche Quelle für Wissen: YouTube-Tutorials, Blogs (wie dieser hier!), Online-Kurse auf Plattformen wie Coursera oder Udemy, und Foren wie Stack Exchange oder Reddit.

Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, mir über diese Kanäle neues Wissen anzueignen oder Lösungen für spezifische Probleme zu finden. Die Möglichkeit, sich mit einer globalen Gemeinschaft von Elektronik-Enthusiasten auszutauschen, ist ein riesiger Vorteil.

Man bekommt schnell Feedback, kann Fragen stellen und von den Erfahrungen anderer lernen. Für mich war es oft so, dass ich nach einem langen Tag im Büro noch schnell eine Online-Rektion zu einem Thema nachgeholt habe, das mich interessiert oder das ich für ein aktuelles Projekt brauchte.

Lokale Vereine und Hobbygruppen: Die Macht des gemeinsamen Interesses

Neben all den genannten professionellen oder semi-professionellen Anlaufstellen gibt es in Deutschland eine blühende Landschaft an lokalen Vereinen und Hobbygruppen, die sich der Elektronik verschrieben haben.

Das reicht von Amateurfunkvereinen über Robotik-Clubs bis hin zu reinen Lötabenden in Hinterzimmern. Ich bin selbst Mitglied in einem solchen Verein hier in meiner Stadt, und die Atmosphäre ist einfach unschlagbar herzlich und informell.

Man trifft sich, trinkt Kaffee, tauscht Ideen aus und hilft sich gegenseitig bei Problemen. Hier geht es nicht um Zertifikate oder feste Kurspläne, sondern um die reine Freude am gemeinsamen Tüfteln.

1. Wissenstransfer in entspannter Atmosphäre

In diesen Gruppen wird Wissen auf eine sehr organische Weise weitergegeben. Es gibt oft erfahrene Mitglieder, die ihr ganzes Leben lang schon mit Elektronik arbeiten und die unglaublich viel praktisches Wissen haben.

Ich habe dort von älteren Semester, die noch Röhrenradios gebaut haben, unschätzbare Tipps zum Umgang mit älteren Komponenten und zur Fehlersuche in analogen Schaltungen bekommen.

Man kann einfach seine Bauteile mitbringen, sein Projekt vorstellen und bekommt sofort konstruktives Feedback oder direkte Hilfe. Es ist ein toller Ort, um von der Erfahrung anderer zu profitieren und auch mal über den Tellerrand der eigenen Spezialisierung hinauszublicken.

Das ist für mich eine essenzielle Ergänzung zu den formaleren Lernorten.

2. Langfristige Motivation und Freundschaften

Das Schöne an solchen Hobbygruppen ist, dass sie eine langfristige Motivation bieten. Man hat feste Termine, auf die man sich freuen kann, und Gleichgesinnte, mit denen man seine Leidenschaft teilen kann.

Aus gemeinsamen Projekten entstehen oft echte Freundschaften. Das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die die gleichen Interessen teilt, ist ungemein bestärkend und hilft, auch Durststrecken oder Rückschläge zu überwinden.

Für mich ist es immer wieder erstaunlich, wie viel man voneinander lernen kann, wenn man sich einfach entspannt austauscht, ohne den Druck einer Prüfung oder eines professionellen Projekts im Nacken zu haben.

Firmeninterne Trainings und Praktika: Branchennahes Wissen sammeln

Für diejenigen, die bereits in der Elektronikbranche arbeiten oder dort Fuß fassen möchten, bieten firmeneigene Trainings und Praktika eine unschlagbare Möglichkeit, branchenrelevantes, tiefgehendes praktisches Wissen zu erwerben.

Ich hatte das Glück, während meiner Ausbildung in einem mittelständischen Unternehmen im Bereich der Automatisierungstechnik ein mehrmonatiges Praktikum absolvieren zu dürfen.

Die Einblicke, die ich dort in die realen Produktionsprozesse, die Qualitätssicherung und die Entwicklung neuer Produkte gewann, waren prägend. Hier lernt man nicht nur die Theorie, sondern sieht, wie Elektronik im industriellen Maßstab funktioniert und welche Herausforderungen dabei auftreten.

1. Praktische Anwendung unter realen Bedingungen

In einem Unternehmen ist man direkt mit den Anforderungen des Marktes und den Standards der Industrie konfrontiert. Das bedeutet, man lernt nicht nur, wie man eine Schaltung aufbaut, sondern auch, wie man sie testet, dokumentiert, optimiert und sie für die Massenproduktion vorbereitet.

Ich erinnere mich, wie wir umfangreiche EMV-Tests (Elektromagnetische Verträglichkeit) an Prototypen durchführten – eine Disziplin, die in keinem Lehrbuch so lebendig vermittelt werden kann wie in einem echten Labor.

Man lernt den Umgang mit industriellen Prüfgeräten und Softwaresystemen, die für die Entwicklung und Qualitätssicherung von entscheidender Bedeutung sind.

Für jede Person, die sich auf eine berufliche Prüfung im Elektronikbereich vorbereitet, ist die Erfahrung in einem solchen Umfeld von unschätzbarem Wert.

2. Netzwerkausbau und Karrierechancen

Ein Praktikum oder eine Trainee-Stelle bietet nicht nur fachliche Weiterbildung, sondern auch die Möglichkeit, wertvolle Kontakte in der Branche zu knüpfen. Man lernt Ingenieure, Techniker und Führungskräfte kennen, die einem Türen für die zukünftige Karriere öffnen können. Ich habe durch mein Praktikum nicht nur mein technisches Verständnis vertieft, sondern auch einen Einblick in die Unternehmensstrukturen und die Arbeitsabläufe erhalten, was mir später bei Bewerbungen sehr geholfen hat. Es ist eine direkte Brücke von der Theorie zur Praxis und ein Sprungbrett für eine erfolgreiche Laufbahn in der Elektronik.

Zum Abschluss

Es wird deutlich: Die Welt der praktischen Elektronik ist vielfältig und offen für jeden, der Leidenschaft und Neugier mitbringt. Ob in hochmodernen FabLabs, den strukturierten Kursen der Volkshochschule, der nachhaltigen Atmosphäre eines Repair Cafés oder den anspruchsvollen Umgebungen von Universitäten und Unternehmen – überall warten Möglichkeiten, das eigene Wissen zu vertiefen und handfeste Erfahrungen zu sammeln. Der Schlüssel liegt darin, Theorie und Praxis nahtlos zu verbinden und sich stets mit anderen auszutauschen. Scheuen Sie sich nicht, den ersten Schritt zu wagen und Ihre digitalen Ideen in die Realität umzusetzen!

Nützliche Informationen

1. Klein anfangen: Überfordern Sie sich nicht. Beginnen Sie mit einfachen Projekten wie dem Bau einer LED-Schaltung oder dem Programmieren eines Mikrocontrollers, bevor Sie sich an komplexere Aufgaben wagen. Jeder fängt klein an!

2. Netzwerken ist Gold wert: Suchen Sie den Kontakt zu Gleichgesinnten. Der Austausch mit erfahrenen Elektronikern, sei es in FabLabs, Vereinen oder online, kann Ihnen unschätzbare Tipps und Unterstützung bieten.

3. Sicherheit geht vor: Der Umgang mit Elektrizität und Werkzeugen erfordert Vorsicht. Informieren Sie sich immer über die richtige Handhabung von Geräten und tragen Sie bei Bedarf Schutzkleidung (z.B. Schutzbrille beim Löten).

4. Dokumentieren Sie Ihre Projekte: Führen Sie ein Notizbuch oder ein digitales Logbuch über Ihre Experimente und Projekte. Das hilft nicht nur bei der Fehlersuche, sondern auch beim Lernen und späteren Nachvollziehen Ihrer Arbeit.

5. Nutzen Sie Online-Ressourcen clever: Ergänzen Sie Ihre praktischen Erfahrungen durch Tutorials, Foren und Simulationstools im Internet. Sie können Konzepte virtuell testen und Wissen vertiefen, bevor Sie in die physische Umsetzung gehen.

Wichtige Erkenntnisse

Die praktische Anwendung von Elektronikwissen ist entscheidend für tiefgehendes Verständnis. Es gibt eine Fülle von Orten – von FabLabs über Volkshochschulen bis hin zu offenen Werkstätten und Universitäten –, die einzigartige Lernumgebungen bieten. Kombinieren Sie diese physischen Orte mit digitalen Ressourcen, um das Beste aus Ihrer Lernreise herauszuholen. Scheuen Sie sich nicht, auszuprobieren und von der Gemeinschaft zu lernen. So wird jede Prüfung zur Freude und jedes Projekt zum Erfolg!

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 📖

F: abLabs, Makerspaces oder praxisorientierte Kurse, wenn ich mit der Elektronik loslegen möchte, und gibt es da vielleicht sogar

A: nlaufstellen für absolute Anfänger? A1: Das ist eine super Frage, die ich mir damals auch gestellt habe! Der erste Reflex ist meist Google, und das ist auch ein guter Startpunkt.

Such mal nach „FabLab [deine Stadt]“, „Makerspace [deine Region]“ oder „offene Werkstatt Elektronik“. Du wirst überrascht sein, wie viele solcher Orte in den letzten Jahren aus dem Boden gestampft wurden.

Viele Volkshochschulen bieten auch fantastische Kurse an, die oft nicht nur Theorie, sondern auch richtig viel Praxis umfassen – mit Equipment, das man sich selbst nie anschaffen würde.

Ich habe selbst erlebt, wie jemand, der noch nie einen Lötkolben in der Hand hatte, dort seinen ersten funktionierenden Schaltkreis gebaut hat. Trau dich einfach!

Diese Orte leben vom Austausch und sind oft viel offener, als man denkt. Manchmal gibt es sogar “Open Days” oder “Schnupperkurse”, wo man unverbindlich reinschauen kann.

Das ist oft der beste Weg, die Schwellenangst zu überwinden und diese ganz besondere Atmosphäre zu spüren. Q2: Klingt super, aber was kostet mich der Spaß eigentlich?

Muss ich da ein kleines Vermögen einplanen, um Zugang zu all dem tollen Equipment zu bekommen oder um an Kursen teilzunehmen? A2: Die Frage nach den Kosten ist absolut berechtigt, denn mal ehrlich, das liebe Geld spielt immer eine Rolle!

Aber genau hier liegt oft der Knackpunkt und das große Missverständnis. Nein, du musst kein Vermögen investieren. Die meisten FabLabs oder Makerspaces arbeiten mit einem Mitgliedschaftsmodell, das oft zwischen 10 und 50 Euro im Monat liegt, je nachdem, was alles inklusive ist.

Das ist ein Witz im Vergleich dazu, was du allein für ein gutes Oszilloskop, eine vernünftige Lötstation oder gar einen 3D-Drucker ausgeben würdest – da bist du schnell im vierstelligen Bereich!

Bei Volkshochschulkursen liegen die Gebühren meist zwischen 80 und 200 Euro für einen mehrteiligen Kurs, aber da sind oft Material und die Nutzung der Geräte schon inbegriffen.

Ich finde, das ist eine Investition, die sich hundertfach auszahlt, weil du nicht nur Zugang zu teurem Equipment bekommst, sondern auch zu Wissen und einer Community, die dir sonst verschlossen bliebe.

Q3: Das hört sich nach viel Equipment und Raum an, aber wie genau hilft mir so ein Ort, wenn ich mal bei einem Projekt feststecke oder spezielle Fragen habe, die ich nirgends beantwortet bekomme?

A3: Das ist der wahre Schatz dieser Orte, glaub mir! Klar, das Equipment ist super, aber der größte Wert liegt in der Gemeinschaft. Stell dir vor: Du sitzt daheim vor deiner Platine, starrst darauf und dir fällt einfach nichts mehr ein – dieses Gefühl der absoluten Verzweiflung, wenn ein Projekt partout nicht funktionieren will, kennt doch jeder!

In einem Makerspace oder FabLab passiert es ständig, dass jemand über deine Schulter schaut, sieht dein Problem und sagt: “Ach, das hatte ich auch mal!

Versuch mal dies oder jenes.” Plötzlich geht dir ein Licht auf! Es ist dieser ungezwungene Austausch, die Möglichkeit, direkt jemanden mit Erfahrung zu fragen, der schon ähnliche Fehler gemacht hat.

Oder es gibt Workshops zu ganz spezifischen Themen, wo du von echten Experten lernst. Ich habe dort schon so oft erlebt, wie hartnäckige Probleme innerhalb weniger Minuten gelöst wurden, einfach weil vier Augen mehr sehen als zwei und man sich gegenseitig inspiriert.

Dieses Gefühl, wenn eine Schaltung, die dich nächtelang gequält hat, dank eines Tipps aus der Community plötzlich funktioniert – unbezahlbar!

📚 Referenzen

Wikipedia Enzyklopädie

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과